Eröffnung der Ausstellung „Blutiger Boden. Die Tatorte des NSU“

Altonaer Museum zeigt mit Fotos von Regina Schmeken die Perspektive der Opfer

In den Jahren zwischen 2000 bis 2007 verübte die rechtsextremistische Terrororganisation NSU in Deutschland eine Serie vor Anschlägen, bei denen 10 Menschen getötet wurden. Die Opfer waren in Deutschland lebende und arbeitende Männer türkischer und griechischer Abstammung sowie eine Polizistin. Die blutige Spur zog sich durch acht deutsche Städte. Begonnen hatte alles im September 2000 mit dem Mord an dem Inhaber eines Blumenhandels Enver Şimşek in Nürnberg. Am 27. Juni 2001 setzten die Terroristen ihre Mordserie am Hamburger Lebensmittelhändler Süleyman Taşköprü in der Schützenstraße fort. Zudem verübten die Täter Sprengstoffanschläge in Nürnberg und Köln, bei denen es viele Verletzte und Schwerverletzte gab. Das Altonaer Museum eröffnete heute vor dem Hintergrund des 25. Todestages des Hamburger Kaufmanns die Ausstellung Blutiger Boden. Die Tatorte des NSU. Sie zeigt bis zum 7. Juli 2026 eine Serie von Fotos der Künstlerin Regina Schmeken sowie einem Erinnerungsraum.

Während in Richtung einer rechtsextremen Motivation kaum ermittelt wurde, fokussierten sich die behördlichen Ermittlungen auf die Opfer selbst. Bezeichnungen wie Dönermorde oder der Name der Mordkommission Mordserie Bosporus zeigen den klischeehaften Umgang.

Fotoserie von Regina Schmeken zeigt Perspektiven der Tatorte

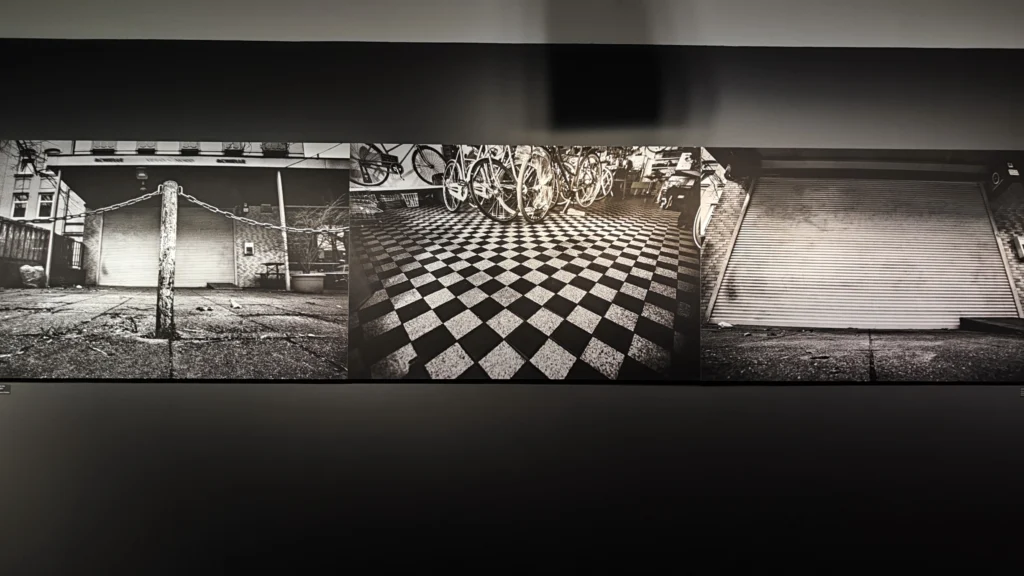

Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Regina Schmeken stellen die Schauplätze der Anschlagsserie jeweils in einem Triptychon aus drei verschiedenen Perspektiven dar, die mit ihrer scheinbaren Unauffälligkeit und Normalität erschüttern. Die Zusammenstellung der Fotos dient sowohl der Erinnerung als auch als Mahnung, wie rassistisch motivierten Verbrechen in die Normalität einbrechen kann und ist aktueller den je. Der Titel der Ausstellung weist auf die NS-nationalsozialistische Propagandaformel Blut und Boden hin, die die Vorstellung von „reinem“ oder „arischem“ Blut mit der Idee einer überlegenen deutschen Rasse verband und der Legitimierung der nationalsozialistischen Rassenideologie diente.

Interaktiver Erinnerungsraum zeigt Hintergründe

Der zweite Ausstellungsraum ist ein interaktiver Erinnerungsraum, der sich mit den Ermorfeten Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozga und Michèle Kiesewetter beschäftigt. Die Zusammenstellung nutzt verschiedene Möglichkeiten einer Erinnerungskultur. Hier können Besucher über eine interaktive Tafel die Kontinuität rechter Gewalt in Hamburg seit 1945 abrufen. Anhand von Zitaten der Angehörigen und biografischen Informationen zu den Getöteten können Besucher mehr über die den Hintergründe der NSU-Morde erfahren. Die Zitate der Angehörigen zeigen in beeindruckender Weise, wie die Menschen mit ihrem Verlust umgehen und das Geschehene verarbeiten.

„Wir haben es in der Hand, unsere Gesellschaft zu reformieren, unser Denken zu erneuern, Ungleichheit und Diskriminierung zu beseitigen, auf wahre Einsicht statt auf Informationshäppchen zu setzen, Empathie über Hass, Menschlichkeit über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinschaft zu stellen.“ Elif Shafak, Schriftstellerin.

Fotoserie: © Regina Schmeken , Fotos von der Ausstellung und Video: © Beate Eckert-Kraft – www.imajix.de